Come ogni anno gli auguri per l’anno nuovo li faccio con i libri che più mi hanno segnato nell’anno che sta per finire. Come sempre un’opera di narrativa ed un saggio, tra i numerosi libri letti per piacere e per CulturaCommestibile. Va detto che per il 2023 è stato molto difficile scegliere ma alla fine ha prevalso il cuore per Martin Amis e il suo libro testamento, e il cuore per un saggio storico, ahimè non tradotto in Italiano, sulla solidarietà, il mutuo soccorso del primo movimento operaio.

Il futuro si diceva una volta ha radici antiche e, aggiungo io, per affrontarlo serve un po’ di cattiveria alla Amis. In ogni caso vi auguro un 2024 da passare insieme a chi vi vuol bene e in compagnia di ottimi libri, ottima musica e begli spettacoli.

En attendant, toujours, la prochaine révolution, qui di seguito le recensioni ai due volumi uscite sulla rivista.

L’ultimo applauso per Martin Amis

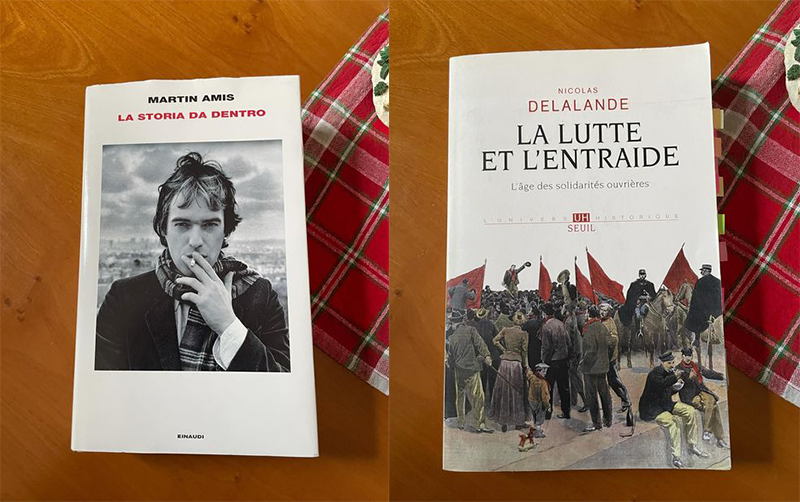

Dovessi definire La storia da dentro, ultimo romanzo di memorie di Martin Amis, uscito nell’edizione italiana Einaudi appena tre giorni dopo la notizia della scomparsa dell’autore, direi che si tratta di un libro di fantasmi.

Certo non siamo di fronte a quelle ghost stories che raccoglievano le edizioni Oxford e una cui vecchia edizione campeggia fiera nella mia libreria. Quello di Amis è una autobiografia attraverso la perdita di alcuni amici e autori che hanno accompagnato la sua vita. Persone che nel libro diventano fantasmi perché l’autore ne racconta il percorso verso la morte: il poeta Larkin, il saggista Hitchens e il romanziere Bellow.

Amis indaga il rapporto con il decadimento, fisico per Larkin e Hitchens, mentale per Bellow. Impossibile non pensare che mentre scrive quelle pagine sta anche egli affrontando quel destino, peraltro anche lui come Larkin e Hitchens, scomparirà per un tumore all’esofago.

Figure paterne quelle di Larkin e Bellow, amicale (nel senso emblematico dell’amicizia) quella Hitchens. Larkin è il padre per contrasto al padre reale Kingsley. Uno poeta, l’altro romanziere. Uno impacciato, misogino attorniato da poche donne prepotenti, l’altro istrionico, grande conquistatore, infedele seriale, sempre insieme a donne bellissime. Bellow è invece il padre supplente, quello che forse non solo letterariamente Amis avrebbe voluto (affiancato all’altro fantasma che aleggia nel libro, quello di Nabokov), un modello letterario ma anche umano, a cui alla morte dell’ingombrante genitore naturale, confessa il bisogno di considerarlo padre eriditario.

Infine Hitchens l’amico geniale. Il compagno di sbornie, il fratello scelto. Quell’alchimia che solo chi ha avuto in sorte di trovare un amico così, comprende. L’amico che pensi di avere sempre al tuo fianco e che non ti capaciti, non vuoi credere, che perderai presto.

Sono pagine struggenti. Dolorose. Non fatico ad ammettere che più volte ho dovuto interrompere la lettura perché mi faceva male quello che trovavo sulla pagina, per poi tornare avidamente con il bisogno di avere ancora e ancora pagine scritte in quel modo bellissimo e affilato che era una delle cifre dell’autore. Eppure non c’è mai pietismo, mai retorica. Amis rimane il cattivo di sempre, il cinico spietato che abbiamo sempre amato, ma in questo romanzo autobiografico la gravità supera la maestria anche se quest’ultima rimane ai livelli altissimi di sempre.

Tuttavia i fantasmi del libro non sono solo quelli che scompaiono fisicamente, sono una vecchia fiamma o ossessione, personaggio di fantasia che racchiude le donne del passato o forse più correttamente la dissolutezza dell’autore. La madre, bellissima e forse fedifraga, contrappunto non solo del “pesantissimo” padre (al cui rapporto dedica l’altro romanzo autobiografico Esperienza del 2000) ma anche del poeta Larkin, e ancora di più la matrigna Elizabeth Jane Howard che Amis riconosce come la vera dante causa del suo essere scrittore. C’è anche un tentativo di riconciliarsi con lei, il dimostrarle riconoscenza e devozione, persino amore, il chiederle perdono per la sua, infantile, reazione all’abbandono da parte di lei del padre.

Solo le mogli e i figli in questo libro paiono non essere fantasmi. La seconda moglie di Amis, Isabel Fonseca e la moglie di Hitchens Carol Blue, personaggi destinati a salvarsi rispetto ai loro sposi. Presenze “normali”, numi tutelari, figure quasi senza macchia come mai se ne trovano nei romanzi di Amis. Testimoni dell’amore, quello che dimostrano e quello che i loro compagni testimoniano nonostante tutto. Di fronte a queste figure le maschere dei cinici due amici, tornano quelle di due imbranati qualunque, di due uomini normali con le loro paure e le loro incertezze.

Infine, come poteva essere altrimenti, la vita da dentro è anche un libro sulla scrittura, sulla tecnica, sull’uso della lingua, sull’essere intellettuali, impegnati, schierati. Quasi un manuale per lo scrittore, nella pagina ma anche nelle note (che sono a loro volta un romanzo nel romanzo), ma forse ancor di più un manuale per il lettore. Una guida consapevole del valore degli esempi citati, Bellow e Nobokov su tutti, ma anche dei propri mezzi. Amis sa, o almeno afferma sapere, della sua bravura, della sua tecnica eccellente. Non la nasconde, come l’attore che consapevole della sua bravura, mette una pausa giusto per aspettare l’applauso.

Amis probabilmente era consapevole che quello che gli avrebbe tributato il suo fedelissimo pubblico, sarebbe stato l’ultimo applauso; nel nostro caso l’applauso è arrivato, per pochi giorni postumo, ma ciò non toglie che si meritasse, non solo per questo libro, un’ovazione.

Martin Amis, La storia da dentro, Einaudi, 2023. Traduzione di Gaspare Bona.

Proletari di tutto il mondo aiutatevi tra di voi!

C’è stato un tempo in cui la classe operaia non si opponeva alla globalizzazione ma pensava di poterla sfruttare per il suo riscatto, per avere migliori condizioni di vita e di lavoro e per sviluppare la solidarietà di classe oltre le frontiere delle nazioni.

Si muove da questa premessa l’opera di Nicolas Delalande La Lutte et L’Entraide (la Lotta e il mutuo soccorso) che ha per tema la solidarietà operaia ai tempi delle due prime Internazionali fino al primo conflitto mondiale con una breve escursione finale fino agli anni 70 del novecento.

Fondata nel 1864 l’Associazione Internazionale dei Lavoratori (poi passata alla storia come prima Internazionale) aveva per scopo quello di unificare il neonato movimento operaio aldilà delle frontiere nazionali. Le successive tensioni tra anarchici e socialisti la faranno poi scomparire negli anni ’70 dell’ottocento per poi rinascere come Seconda internazionale (questa volta soltanto socialista) nel decennio successivo.

Uno degli obiettivi delle due organizzazioni era per l’appunto, la solidarietà operaia che Delalande in questo libro ci fa scoprire attraverso non tanto i proclami e i grandi discorsi ma le azioni pratiche, dalla raccolta fondi, la gestione delle sottoscrizioni, gli scandali. Scopriamo così come si esercitava in concreto quella solidarietà, quali limiti (taluni ideali, talaltri molti pratici) erano posti nell’inviare denaro, nel decidere, in base anche alla possibilità di riuscita, quali scioperi erano da assistere e quali invece non meritavano il supporto. Uno studio che mostra anche i rapporti di forza nella prima Internazionale tra i potenti sindacati inglesi e le organizzazioni più movimentiste (ma anche molto più povere) del continente, per poi raccontare il progressivo dispiegarsi anche economico dei socialdemocratici tedeschi e scandinavi al tempo della seconda internazionale.

Un lavoro minuzioso che segue il corso del denaro raccolto dai lavoratori, donato ma molto più spesso prestato (poiché il prestito impone una responsabilizzazione del ricevente), in occasioni di scioperi, manifestazioni e serrate padronali. Un sforzo mondiale che vede coinvolto non solo il continente europeo ma anche le organizzazioni nordamericane e australiane.

Naturalmente il volume mostra anche come le divisioni, tra socialisti e anarchici, tra sindacati di mestiere e organizzazioni orizzontali dei lavoratori, influiranno non soltanto sull’elaborazione teorica del movimento operaio ma avranno ricadute concrete sulla vita degli operai in lotta e sulle loro famiglie che, in occasione degli scioperi, potevano contare soltanto sugli aiuti internazionali o, laddove sviluppate, sulle prime cooperative operaie.

Analogo destino, di aiuto ma anche di diffidenza e contrasto, sarà riservato anche agli esuli della Comune parigina, prima oggetto dell’aiuto indiscriminato, per poi diventare, in alcuni casi e in particolare per alcuni sindacati inglesi, un peso o comunque “poco riconoscenti” visto che non modificavano le loro posizioni per renderle più vicine ai modi di lotta dei loro benefattori.

Un libro decisamente originale nel suo campo di ricerca che mette in luce certo le contraddizioni del movimento operaio, ma contemporaneamente dimostra la sua “potenza” e capacità di stare nelle dinamiche economiche dell’epoca provando a piegarle a proprio favore invece che di opporsi sterilmente ad esse.

Nicolas Delalande, La Lutte et l’Entraide. L’age des solidarités ouvrières, Seuil, 2019.